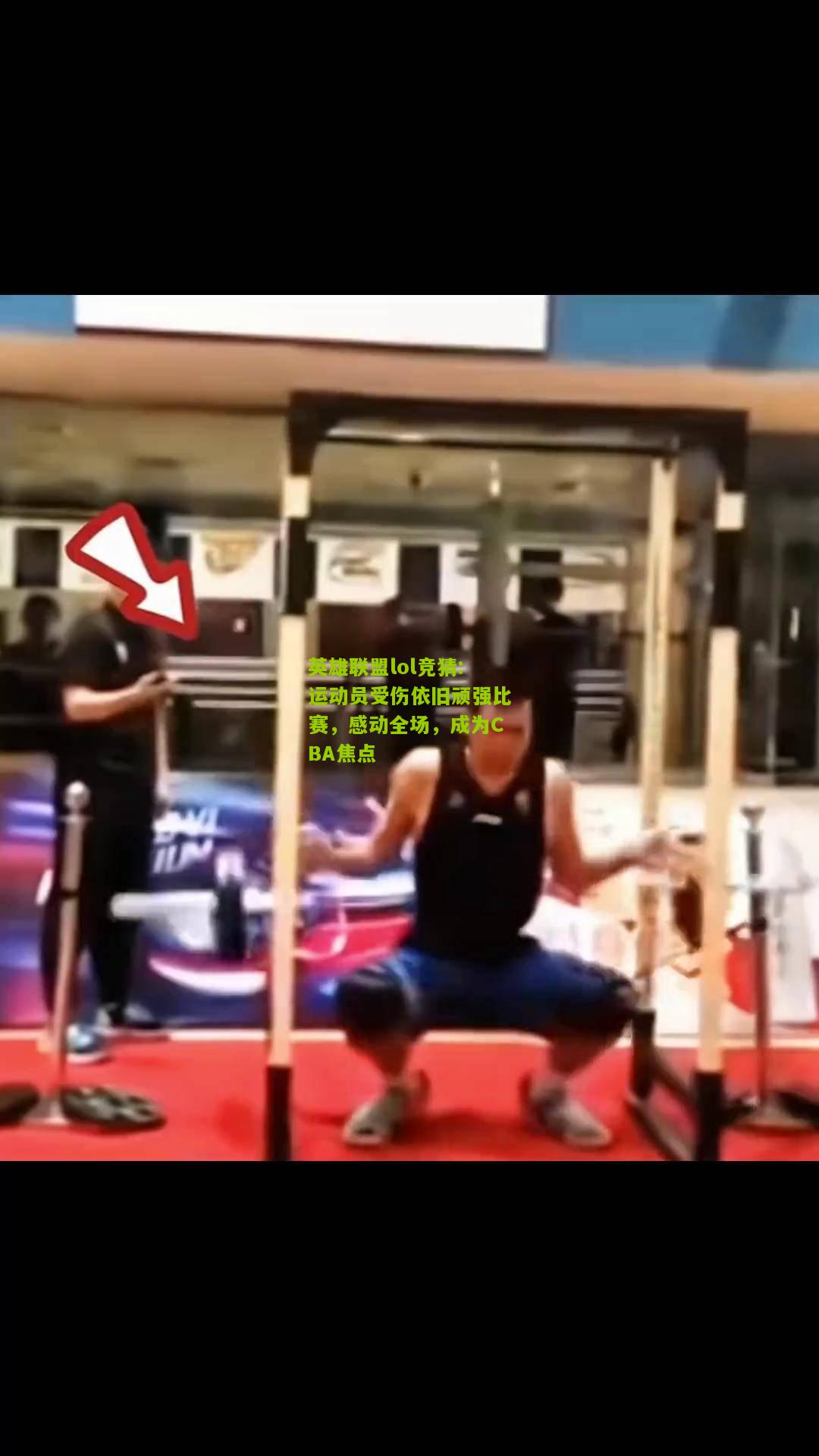

在体育竞技的世界里,伤病是每一位运动员都无法回避的挑战,无论是初出茅庐的新秀,还是久经沙场的老将,伤病的阴影总会在某个时刻悄然降临,伤病的意义并非只有痛苦与挫折,它更是一面镜子,映照出运动员的坚韧、团队的智慧以及现代医学的进步,近年来,随着康复科学的飞速发展,越来越多的运动员在伤病后重返赛场,甚至焕发出更强大的竞争力。

伤病的阴影与心理考验

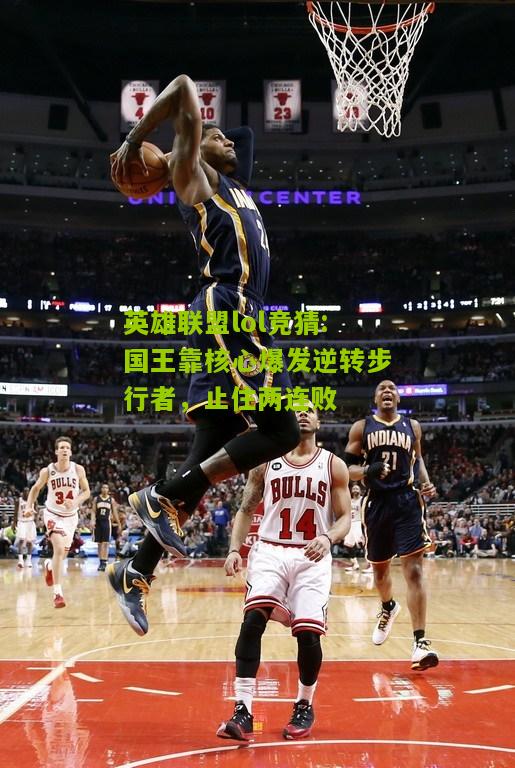

对于运动员而言,伤病带来的不仅是身体上的疼痛,更是心理上的煎熬,NBA球星保罗·乔治在2014年代表美国男篮参加集训时遭遇了小腿开放性骨折,那一幕让无数球迷揪心,乔治并没有被伤病击垮,经过长达8个月的康复训练,他不仅重返赛场,还在复出后的赛季中打出了职业生涯的最佳表现之一,乔治的故事并非个例,许多运动员在伤病后通过心理辅导和科学训练,实现了心理与身体的双重突破。

心理康复是伤病恢复过程中不可或缺的一环,研究表明,运动员在受伤后容易产生焦虑、抑郁甚至自我怀疑的情绪,专业的心理支持团队已成为顶级俱乐部和运动队的标配,通过认知行为疗法、正念训练等手段,运动员能够更好地应对康复期的压力,为重返赛场做好心理准备。

科学康复:技术与团队的完美结合

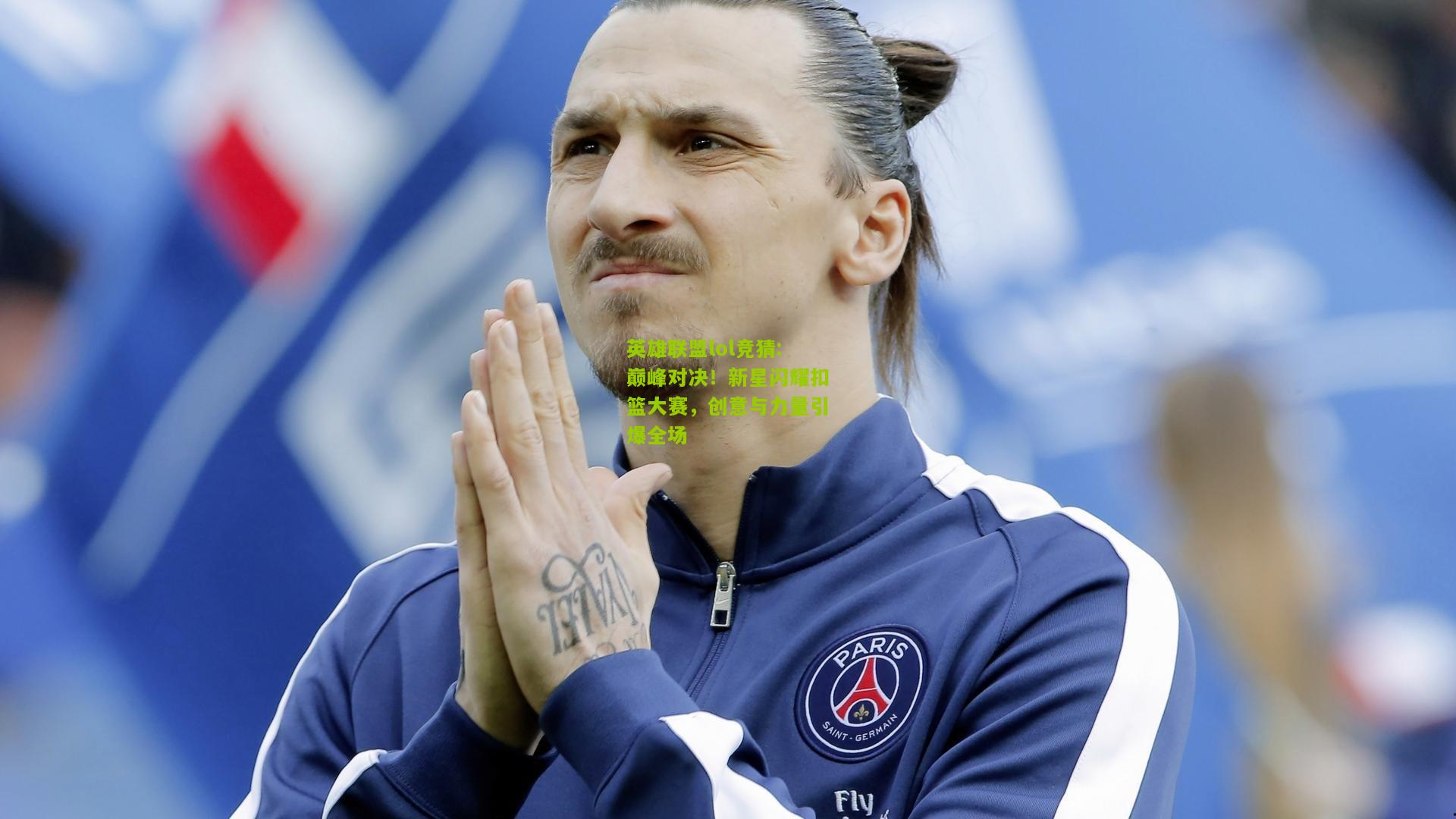

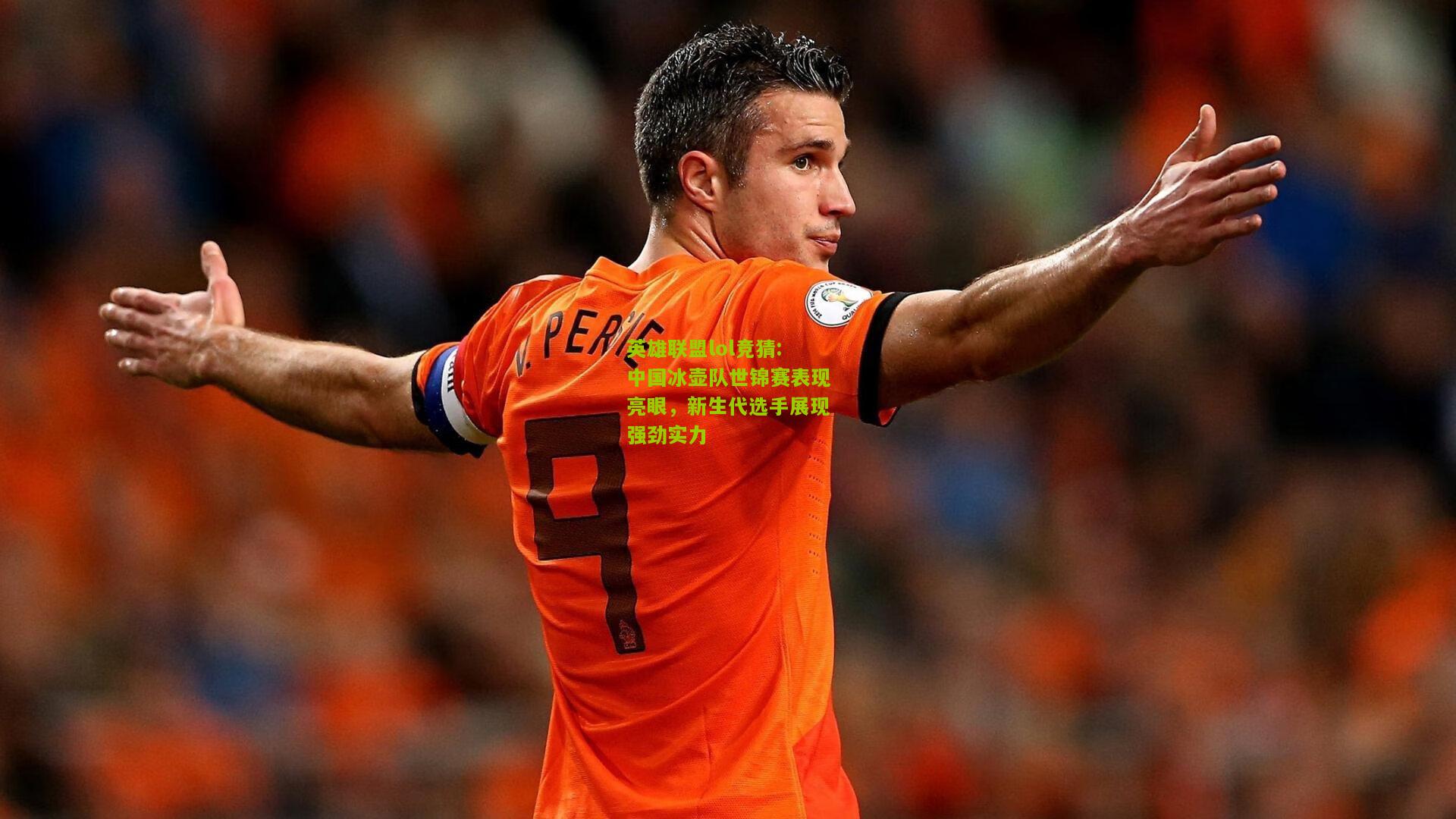

现代运动康复已不再是简单的休息与静养,而是融合了运动医学、生物力学、营养学等多学科的综合性工程,以足球为例,AC米兰的米兰实验室(Milan Lab)是全球知名的运动康复中心,通过大数据分析和个性化训练方案,帮助许多球员在伤病后迅速恢复状态,伊布拉希莫维奇在2017年遭遇膝盖十字韧带撕裂,当时许多人认为这位36岁的老将可能就此退役,在米兰实验室的精准康复计划下,伊布拉希莫维奇不仅重返赛场,还在回归后贡献了惊人的表现。

康复技术的进步也让运动员的恢复周期大幅缩短,富血小板血浆(PRP)疗法、高压氧舱、冷疗等新技术被广泛应用于运动损伤的治疗中,网球名将拉斐尔·纳达尔曾多次因膝盖问题缺席比赛,但通过PRP治疗和定制化的康复计划,他始终保持着顶尖的竞技水平,甚至在2022年以36岁的年龄再夺澳网冠军。

团队的力量:康复背后的无名英雄

在运动员康复的过程中,康复师、理疗师、营养师等团队成员的作用不可忽视,他们的专业知识和细致工作,为运动员的回归铺平了道路,以中国女排为例,朱婷在2017年手腕受伤后,团队为她制定了详细的康复计划,包括力量训练、技术调整以及比赛节奏的逐步恢复,朱婷不仅重返赛场,还带领中国女排在国际赛场上屡创佳绩。

康复团队的工作远不止于治疗伤病,他们还需要根据运动员的特点设计个性化的训练方案,短跑运动员的康复重点在于爆发力的恢复,而马拉松选手则更注重耐力和关节稳定性的重建,这种精准化的康复理念,正是现代运动医学的核心所在。

伤病后的重生:超越自我

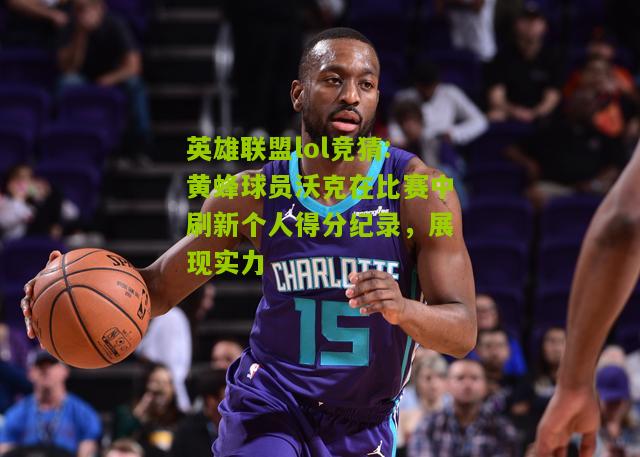

伤病固然令人痛苦,但它也可能成为运动员职业生涯的转折点,许多运动员在经历伤病后,反而对比赛有了更深的理解,技术也更加成熟,NBA球星斯蒂芬·库里在职业生涯早期饱受脚踝伤病困扰,甚至被贴上“玻璃人”的标签,通过改变发力方式和加强核心力量训练,库里不仅克服了伤病,还成长为联盟历史上最伟大的射手之一。

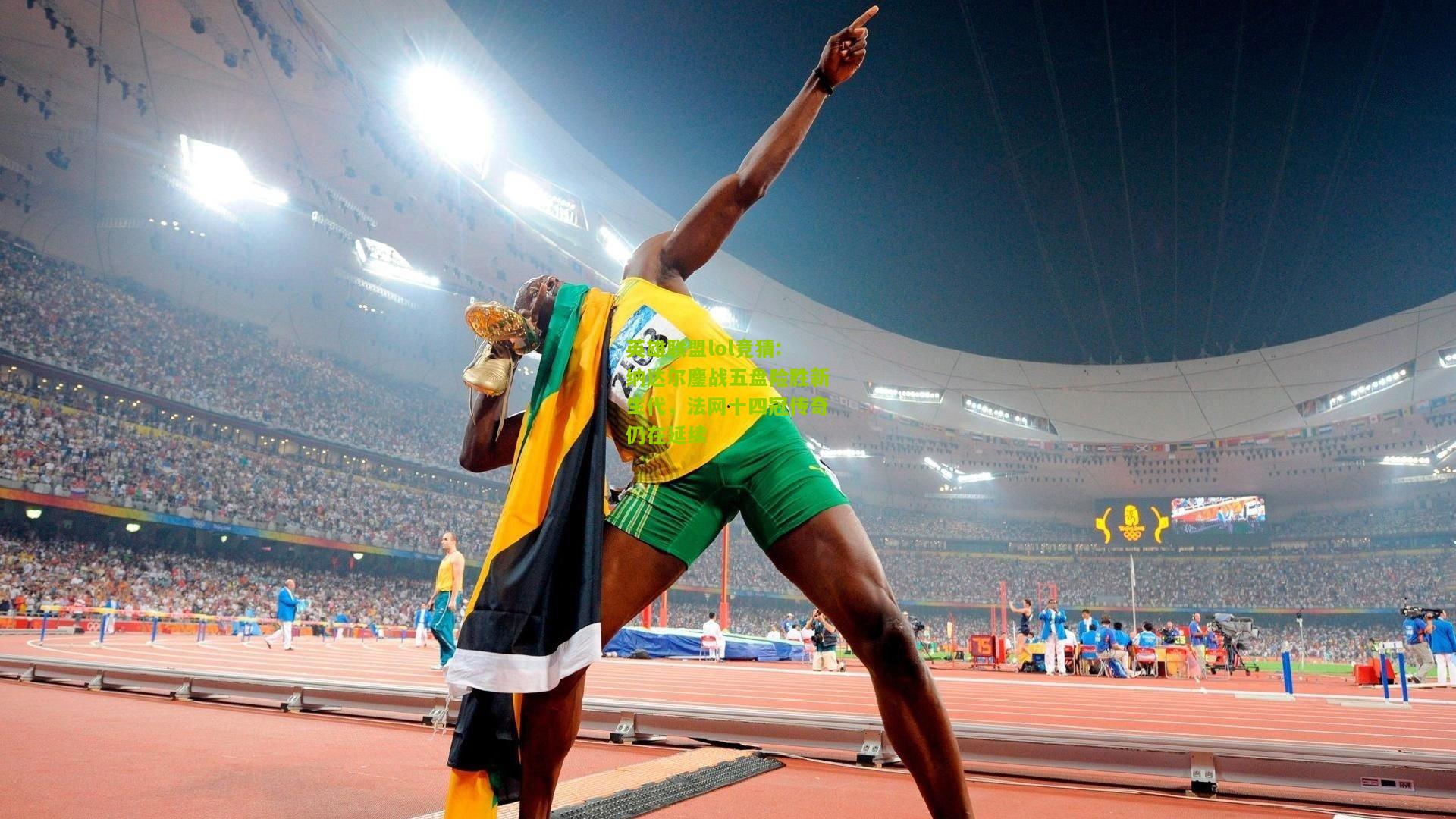

同样,英国长跑名将莫·法拉赫在2014年因脚伤缺席了多场重要比赛,但他在康复期间调整了训练方法,最终在2016年里约奥运会上成功卫冕5000米和10000米金牌,法拉赫的故事证明,伤病并非终点,而可能是新起点。

未来展望:康复科学的无限可能

随着科技的进步,运动康复领域正迎来更多突破,人工智能(AI)技术已被用于分析运动员的动作模式,预测潜在伤病风险;虚拟现实(VR)则帮助运动员在康复期间进行模拟训练,保持竞技感觉,基因编辑和干细胞疗法甚至可能彻底改变运动损伤的治疗方式。

伤病康复的故事,不仅仅是关于身体的恢复,更是关于人类精神的升华,每一位从伤病中走出的运动员,都在用自己的行动诠释着坚持与勇气的真谛,他们的经历提醒我们:在体育与人生的赛场上,真正的胜利不在于从未跌倒,而在于每次跌倒后都能重新站起。

网友评论

最新评论