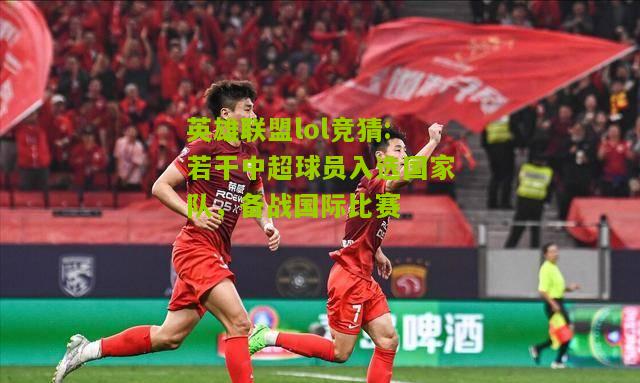

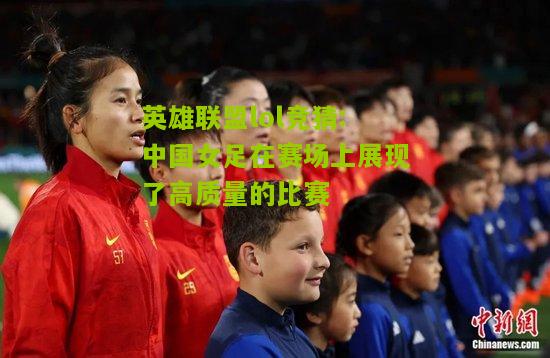

近年来,归化球员成为中国体育界,尤其是足球领域的热门话题,随着中国足球在国际赛场上的表现起伏不定,归化球员被视为短期内提升国家队竞争力的重要手段,从艾克森、李可到蒋光太,这些拥有中国血统或长期在中国联赛效力的外籍球员,纷纷披上国家队战袍,为中国足球注入了新的活力,归化球员的引入也引发了广泛争议:他们究竟是短期“特效药”,还是中国足球长远发展的助力?这一话题值得深入探讨。

归化球员的兴起与背景

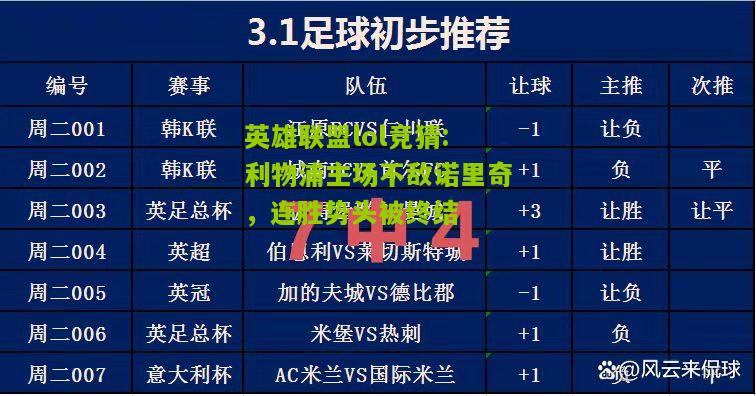

归化球员并非中国独创,全球范围内早有先例,日本、卡塔尔等亚洲足球强国都曾通过归化政策迅速提升国家队实力,中国足球在经历多年低谷后,于2019年正式启动归化球员计划,目标明确:冲击2022年世界杯,这一政策的背后,是中国足球青训体系薄弱、本土球员水平有限的现实,归化球员的加入,被视为弥补这一短板的有效方式。

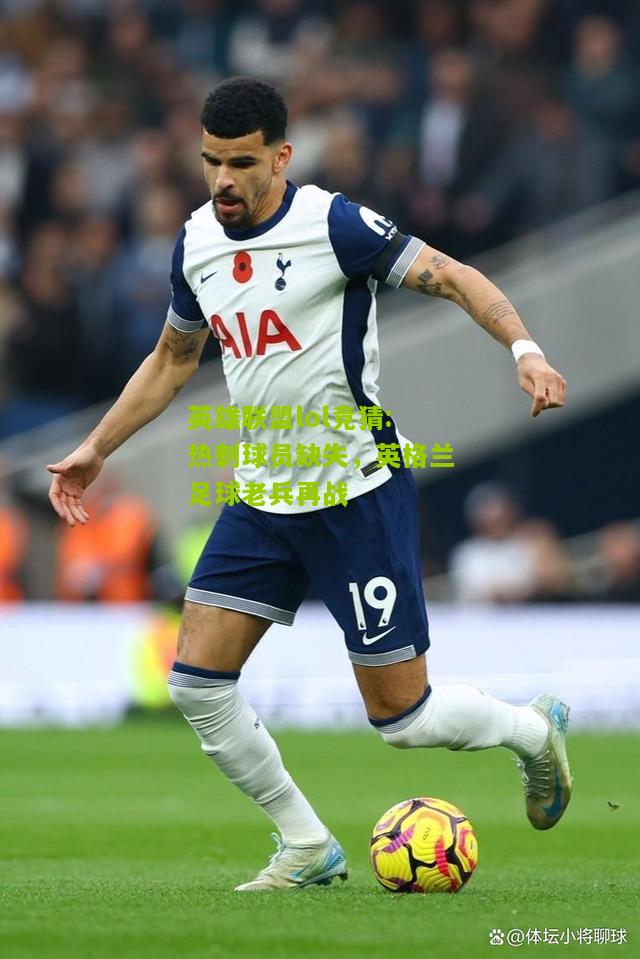

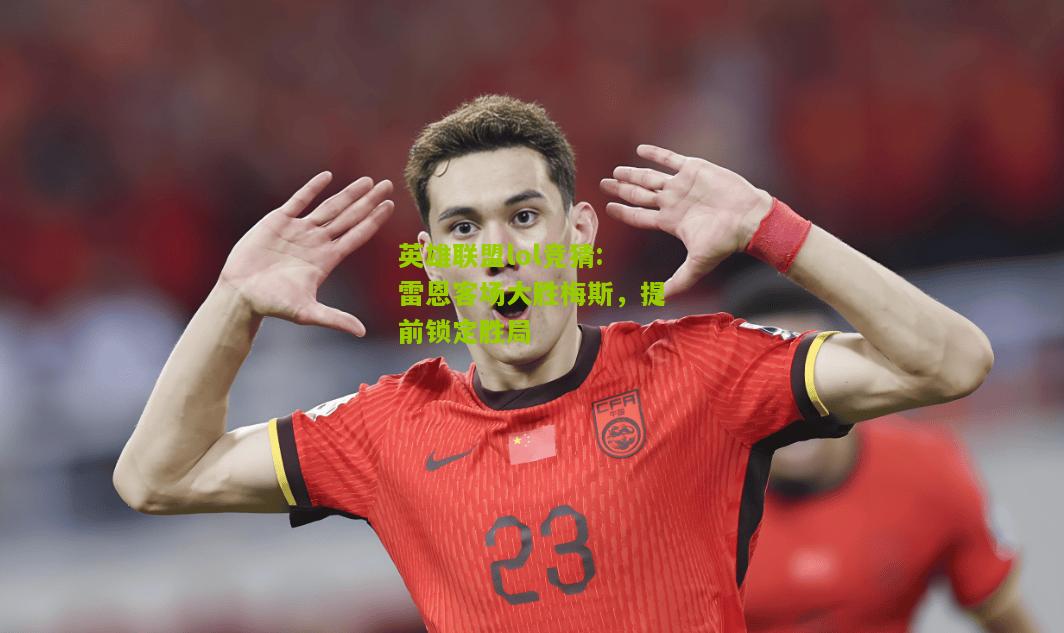

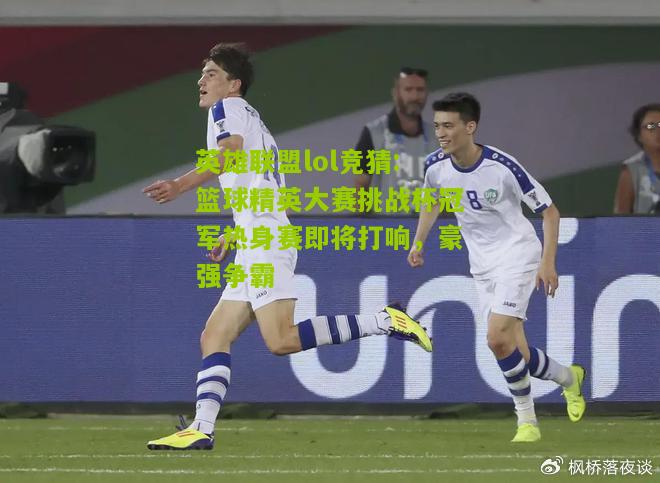

首批归化球员中,艾克森(原名埃尔克森)是最具代表性的例子,作为中超历史上的顶级射手,他在2019年完成归化,并迅速成为国家队锋线核心,李可(原名尼古拉斯·延纳里斯)和蒋光太(原名泰亚斯·布朗宁)等球员也凭借出色的能力,在国家队站稳脚跟,他们的加入,确实在短期内提升了中国队的整体实力。

归化球员的贡献与争议

归化球员的加入,为中国足球带来了立竿见影的效果,在世界杯预选赛中,艾克森的进球能力和蒋光太的防守稳定性,帮助中国队在与亚洲强队的对抗中不落下风,尤其是在对阵菲律宾、叙利亚等关键比赛中,归化球员的表现至关重要,他们的职业素养和比赛经验,也为本土球员树立了榜样。

归化球员政策也面临诸多质疑,归化球员的年龄普遍偏大,如艾克森归化时已30岁,其巅峰状态能否长期保持存疑,归化球员的高额薪资和归化成本引发舆论争议,有观点认为,这些资源本可用于青训体系建设,而非短期“输血”,部分球迷对归化球员的国家认同感存疑,认为他们缺乏对中国足球的真正归属感。

归化球员的未来:短期策略还是长期规划?

归化球员政策的未来走向,取决于中国足球的整体战略,如果仅将其视为冲击世界杯的“临时手段”,那么一旦目标达成或失败,政策可能被搁置,但如果将归化球员与青训体系结合,形成良性循环,则可能为中国足球的长期发展提供新思路。

归化球员可以带动本土球员成长,他们的职业态度和技战术水平,能够帮助年轻球员更快进步,蒋光太在后防线的指挥能力,让中国队的防守组织更加严密,归化球员的成功案例可以吸引更多优秀外籍球员加入中国联赛,进而提升联赛整体水平。

过度依赖归化球员并非长久之计,中国足球的崛起,最终还是要依靠本土青训体系的完善,日本足球的成功经验表明,归化球员可以作为补充,但不能替代本土人才培养,中国足球需要在归化球员与青训之间找到平衡点。

国际视野下的归化球员政策

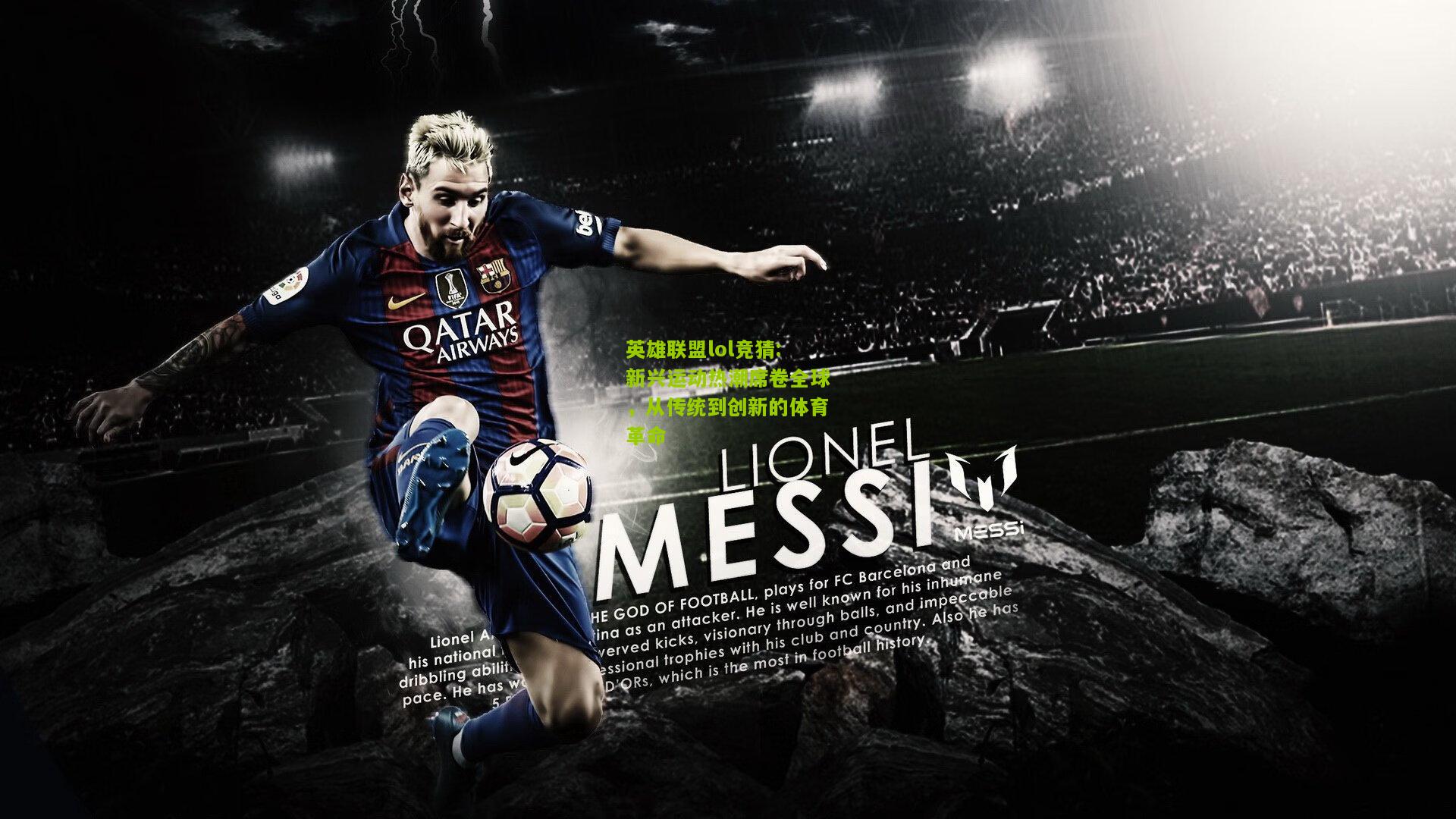

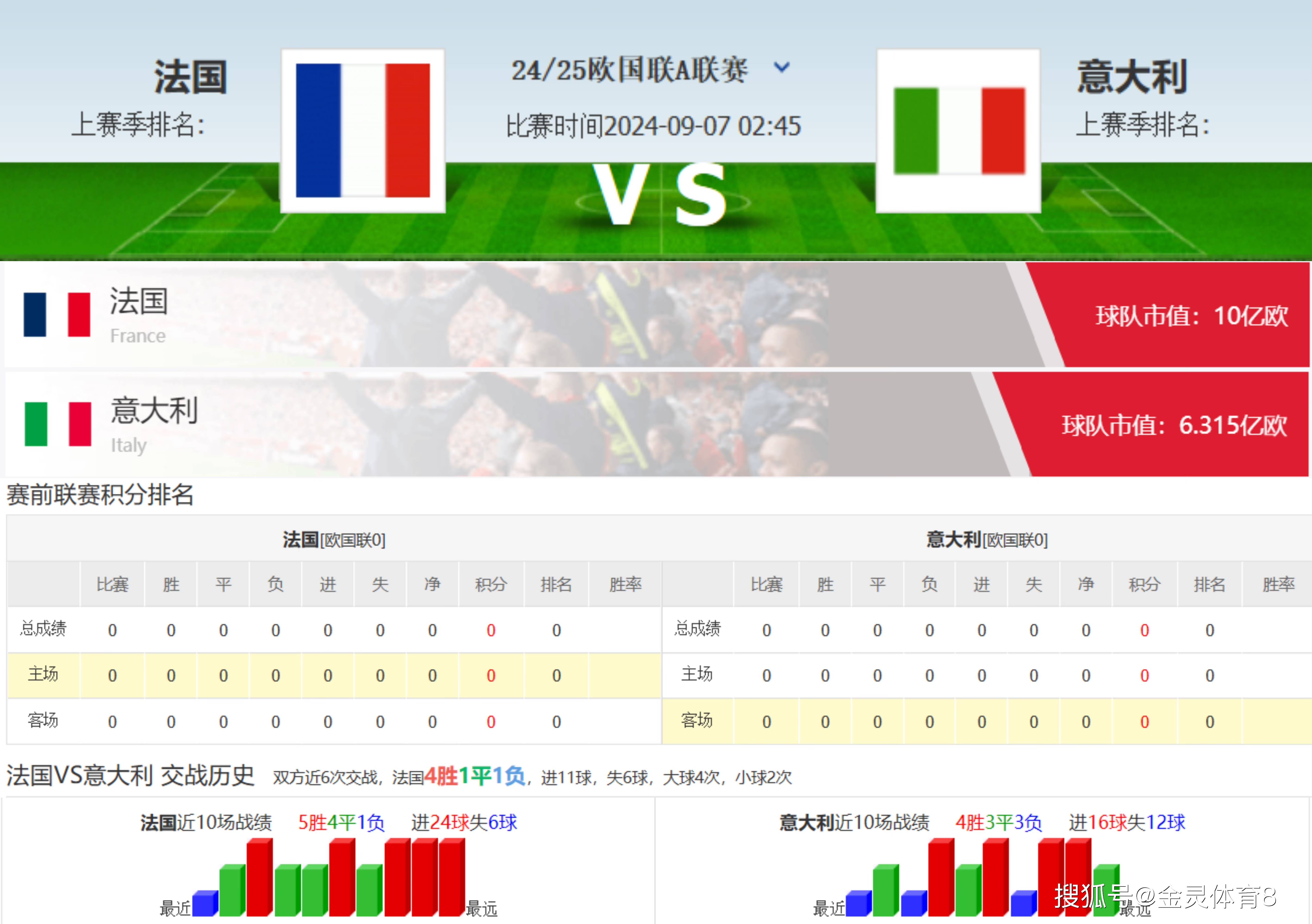

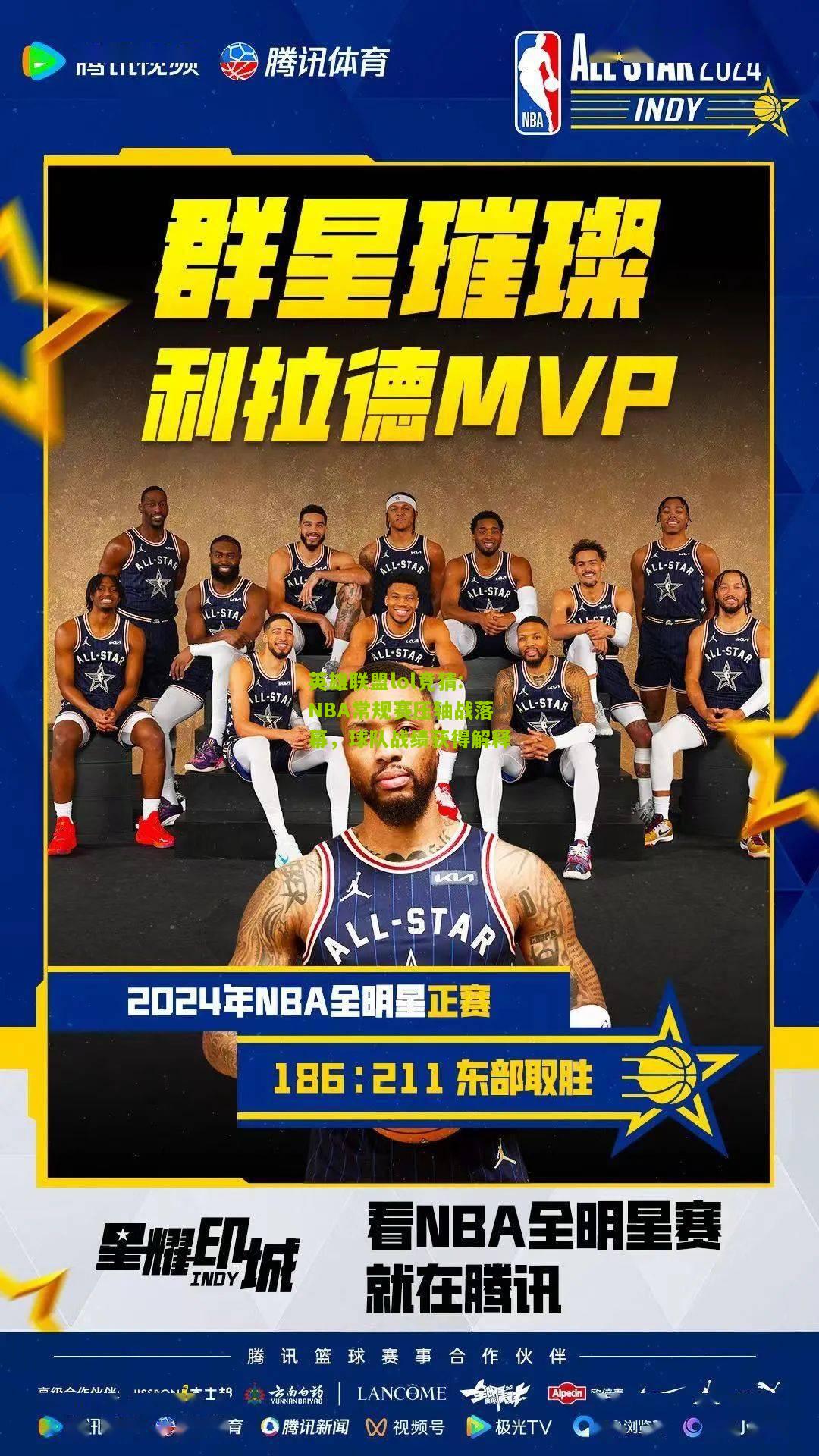

放眼全球,归化球员政策在不同国家呈现出多样化的发展模式,卡塔尔通过归化+青训的组合,在2019年亚洲杯上夺冠;菲律宾则大量归化海外菲裔球员,迅速提升国家队实力,相比之下,欧洲足球强国如法国、德国,更多依靠移民后代和本土青训体系,而非主动归化外籍球员。

中国足球的归化政策,可以借鉴这些国家的经验,卡塔尔在归化球员的同时,投入巨资建设阿斯拜尔青训学院,最终培养出大批本土精英,中国若能效仿这一模式,将归化球员作为过渡手段,同时夯实青训基础,未来或可真正实现足球水平的质的飞跃。

归化球员是中国足球的“催化剂”

归化球员的引入,无疑为中国足球带来了新的可能性,他们在短期内提升了国家队的竞争力,也为中国足球的改革发展提供了新思路,归化球员并非“万能药”,中国足球的崛起仍需依靠本土青训体系的完善和足球文化的培育,如何平衡归化球员与本土人才培养,将是中国足球决策者面临的重要课题,只有将短期目标与长期规划相结合,中国足球才能真正走向世界舞台的中心。

网友评论

最新评论